鲫鱼垂钓装备选择指南:小玲珑钓竿参数解析与使用场景探讨

碳纤维材质与46调设计解析 该钓竿采用30T+40T混合碳布结构,实测3.6米规格自重仅68克。记得初次拆开包装时,竿袋里滑出的纤细竿节让我误以为是模型道具。实际组装后,5.8mm的竿稍直径配合16mm握把周长,对女性钓友尤其友好。上周带新手钓友体验时,她戏称这是"能装进通勤包的钓鱼装备"。

碳纤维材质与46调设计解析 该钓竿采用30T+40T混合碳布结构,实测3.6米规格自重仅68克。记得初次拆开包装时,竿袋里滑出的纤细竿节让我误以为是模型道具。实际组装后,5.8mm的竿稍直径配合16mm握把周长,对女性钓友尤其友好。上周带新手钓友体验时,她戏称这是"能装进通勤包的钓鱼装备"。

近海海钓中,鱼线是决定成败的关键装备之一。不同材质的鱼线性能差异显著,而号数的选择更是直接影响钓重和作钓体验。...

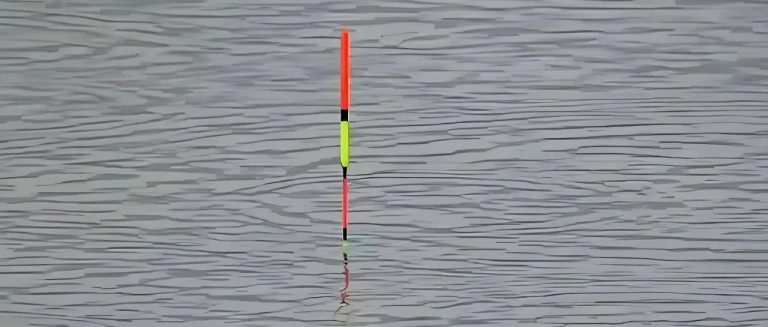

如今随着悬坠钓法的流行,钓鱼大部分情况下都离不开浮漂,既然用到浮漂,那么自然离不开调漂这个环节,本文我们就来学...

不知道大家在平时作钓的过程中,会不会去改变自己浮漂的调钓目呢?如果一整天你都在用“调3钓3”或是“调平钓2”去...

鱼竿的调性,其实跟他的硬度还是有直接联系的。下面我说点自己的感受吧! 首先37调的竿子。 37调这个调性,在我...

春江水暖,垂钓正当时。近日,不少钓友发现,市场上部分短竿因清仓活动迎来了价格调整,尤其是轻硬的28调流竿和鲤鱼...

在钓鱼的世界里,鱼线是至关重要的一环。它连接着钓者与水中的精灵,承载着期待与收获。今天,就来给大家详细介绍一下...